單元一:社會資本理論介紹

社會資本主要理論

在學術界中,著名的社會資本理論學者主要包括皮埃爾‧布迪厄 (Pierre Bourdieu)、詹姆斯‧科爾曼 (James Coleman) 、羅伯特‧普特南 (Robert Putnam) 及林南 (Nan Lin)。當中,皮埃爾‧布迪厄、詹姆斯‧科爾曼及林南的研究範圍主要集中在個人層面的社會資本,而羅伯特‧普特南則從社會層面出發。但四位學者的理論均提及個人層面與社會層面之間的相互影響。

皮埃爾·布迪厄 (Pierre Bourdieu) 的理論:資本理論 (Theory of Capital)

皮埃爾·布迪厄 (Bourdieu, 1977, 1986, 1990) 的主要研究範疇是有關社會階級、地位及權力關係的再生產 (Reproduction),當中涉及三項不同形式的資本,包括經濟、文化及社會資本。在布迪厄看來,階級再生產不僅可以用經濟學來解釋,亦可以透過社會階級互動關係(即社會資本)及文化知識(即文化資本)的傳承過程來分析闡明 (Bourdieu, 1986; Bourdieu & Wacquant, 1992)。

根據布迪厄的說法,社會資本是實際或潛在資源的集合體,這些資源與人們對共同制度的熟悉程度和認可的關係網絡密切相關 (Bourdieu, 1986, p. 249)。布迪厄指出個人所擁有的社會資本數量取決於他能有效動員的網絡連繫的規模和所擁有的經濟或文化資本 (Bourdieu, 1986)。布迪厄 (Bourdieu, 1984) 亦指出,文化資本在不同群體中有不同分佈,與階級差異直接有關。當中,布迪厄 (Bourdieu, 1977, 1986, 1990) 和克魯克 (Crook, 1997) 都表示教育可以影響文化實踐,通過正規及非正規(例如父母的教導)教育,不同階級人士獲得不同類型及層次的文化資本。例如:上大學的人可能有更多的機會學習古典音樂;支配階級能夠將其文化資本(例如高級舉止和生活方式)傳遞給子女等。通過此文化資本的傳遞,社會的階級關係(即社會資本)得以再生產,其經濟資本亦能得以維繫。

有些學者 (Alexander, 1996; Jenkins, 1992) 認為,布迪厄的理論是還原主義 (Reductionism),因為它把經濟資本視作所有其他資本的最終來源和交換形式。另外,戈德索普 (Goldthorpe, 1996) 亦指出布迪厄把人類所有行為都歸因於利益關係。施華茲 (Schuller, 2001, p. 12) 指出此導向是有局限性的,因為在這種導向下,所有社會資本的累積最終都會造成社會階級化與不平等。

詹姆斯·科爾曼 (James Coleman) 的理論:理性選擇 (Rational Choice)

科爾曼 (Coleman, 1988, 1990) 與布迪厄的理論相似,也將社會資本視為一種個人資產和集體資源。但與布迪厄不同的是,科爾曼認為社會資本是一種社會結構模式,並在特定環境中促進個體活動,從而獲得利益 (Coleman, 1990)。而人們為了能在活動中獲利,便會透過彼此互動,進行資源交換和轉移。這些互動的社會關係便構成了社會資本的基礎。

此外,社會資本還具有生產性,即社會資本具有明確的工具性目的 (Instrumental purpose),個人可運用社會資本以達到特定的目的。因此,社會資本必然在社會出現,並嵌入於社會結構中。正如科爾曼所言,社會資本是指社會關係結構中的資源,包括人際關係和機構聯繫(例如家庭、學校、工作和社區環境)。人們通過這種互動的社會關係或網絡,來獲取各種政治、經濟信息及資源,以提高其社會經濟地位。因此,擁有愈多社會網絡的人,其社會及經濟地位亦愈高。但是,與布迪厄不同,科爾曼認為社會資本是一種連結機制 (A bonding mechanism),讓不同的人連結在一起,用於社會結構的整合 (The integration of social structure) (Coleman, 1988, 1990)。

科爾曼亦指出社會資本被視為一種公共物品 (A public good) ,即個體於網絡關係內 (例如家庭或社區的關係中) 的貢獻會令整體社會/組群受益 (Coleman, 1988, 1990) 。但是,正如許多學者 (Fraser & Lacey, 1993; Molyneux, 2002; Tonkiss, 2000) 所指出,科爾曼較少關注社會資本與結構性不平等和權力關係的分析。

羅伯特·普特南 (Robert Putnam) 的社會資本理論:公民面向 (Civic Perspective)

普特南 (Putnam, 1993a, 1995, 2000) 採納了科爾曼提出的理論原則,並擴展到從政治學角度分析社會層面的社會資本。在他看來,社會資本指的是「社會組織的特徵,例如網絡、規範和信任,它們有助於人們採取行動與合作,以實現互惠互利」 (Putnam, 1993a, p. 35)。普特南認為,社會資本是一種可以促進人際合作的元素,並以民主社會的自願組織 (Voluntary associations) 作為例子說明其觀點的應用。他認為,自願組織是一種公民參與 (Civil engagement),而這種參與能促進及增強群體內人與人之間的規範和信任,最終產生和維持集體福祉 (Collective well-being) (Putnam, 1993a, 1995)。

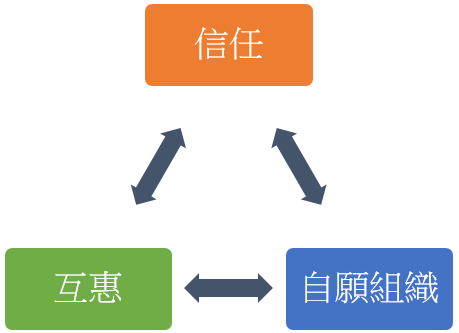

根據普特南的論點,自願組織促進人與人之間的橫向聯繫,並產生信任。這種信任帶來了互惠 (Reciprocity)、社會網絡 (Social networks) 和自願組織的發展,亦奠定了社會資本的基礎。當中,信任、互惠和自願組織之間存在一個循環:信任產生互惠和自願組織;而互惠和自願組織的加強亦會產生信任 (Putnam 1993b, pp. 163-185)(圖三)。同時,普特南特別將信任及其伴隨的互惠與公民參與聯繫起來,以此作為公民社會力量的指標 (As an index of the strength of civil society)。簡而言之,社會資本與社會參與(特別是通過參與自願組織)有著密切的關係。因此,普特南認為,社會資本是對公民力量的直接評估,並且可以成為反映社會、政治和經濟繁榮的工具 (Putnam, 1993a, 1995, 2000)。但是,一些學者 (Portes, 1998; Brucker, 1999; Foley & Edwards, 1999; Swain, 2003) 認為,普特南並未有準確及清晰地分析社會資本與社會、政治和經濟繁榮之間的因果關係。此外,普特南亦未有討論不同政黨和自願組織之間的衝突和內部權力結構,以及公民社會與政治社會(以及國家)之間的矛盾 (Siisiäinen, 2000)。

林南 (Nan Lin) 的社會資本理論:網絡導向 (Network Approach)

林南 (Lin, 2001a, 2001b) 的理論主要聚焦在關係性資產 (Relational assets), 他指出社會資本源自社會網絡及社會關係之內(圖四)。林南 (Lin, 2001b, p. 12) 指社會資本是「存在於社會結構中的資源,而這些資源能夠被使用及動員在特定目的的行動中」。林南的社會資本定義包含三種元素:(1)資源存在於社會結構中;(2)社會資源的可使用性;以及(3)應用在特定目的的行動中。林南進一步提出,有效運用社會網絡中的社會資源能夠提升社會及經濟地位;同時,社會資源的(部分)使用取決於社經地位及社會網絡的運用。

有別於其他三位學者,林南將社會資本的討論延伸至開放性的社會網絡 (Open networks) (Lin, 2001a)。他指封閉性社會網絡 (Closed networks,又稱強連繫 Strong tie) 的有效性在於維持人們的資源與合作;而開放性社會網絡 (又稱弱連繫 Weak tie) 的用處則在於促進資源的增加及目的性行動的實踐 (Lin, 2008)。其後,林南 (Lin, 2008) 亦有提及集體層面的社會資本,指組群內的內部社會資本 (Internal Social Capital) 來自成員的資源提供,並有效維持組群的團結與凝聚;外部社會資本 (External Social Capital) 則指組群外部的資源及網絡,通過連結其他組群及組織來獲取,但其效能需要視乎跨組群之間的連繫及開放性。不過,亦有其他學者指出林南未有仔細探討運用社會資本改善社會不平等的可能性 (Häuberer, 2011)。