24期基金通訊 — 街坊情 植根新社區

SC.Net.Net人Net事

新聞以外 盧瑞盛

|

2012年獲委任為社會資本摯友的盧瑞盛,從事新聞及媒體工作數十載,現任路訊通 (RoadShow) 營運總裁。採訪過無數社會大小事的他說︰「當了摯友後,知道香港有很多不同角落的人被遺忘,連我這資深新聞從業員,也眼界大開。」這位資深傳媒人,最明白建立人際互助網路對社區的重要。

|

|

最好的生日禮物

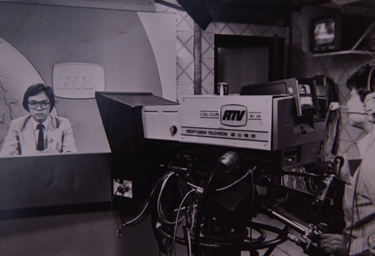

提起盧瑞盛,大家大概立即就會想起他報道新聞時的嚴肅一面。他於1979年加入麗的電視(亞洲電視前身),任職新聞部二十一年,其後於香港多個大型傳媒機構負責管理工作,2008年起轉職路訊通至今。

在傳媒工作多年,盧瑞盛採訪過數之不盡的新聞大事、歷盡人生百態,但2012年10月一個接近他生日的日子,他形容︰「我收到了一份令我至今仍銘記於心的生日禮物 — 在一天內探訪了兩個基金資助計劃,讓我深深體會建立社會資本的重要。」

打開緊閉大門

那天,盧瑞盛跟其他摯友一連探訪兩個基金資助計劃。第一個是「開朗家庭計劃」,以元朗朗邊中轉房屋居民為服務對象。

朗邊中轉房屋於1999年建成,共有八座,提供840個單位,供有需要人士入住,例如因天災或緊急事故而無家可歸者。由於中轉屋屬過渡性質,居民都是「過客」,鄰里關係疏離。有居民甚至可以十六天足不出戶,只靠一箱箱即食麵與罐頭度日。

盧瑞盛聽著計劃社工分享社區實況,又實地視察住戶的居住環境,坦言︰「採訪新聞時,寮屋、臨屋、木屋區我也去過。朗邊中轉屋的設施,比我跑新聞時見過的住屋設施好,但居民之間那種自我封閉、互相賤視、不相往來的氣氛,實在令我大吃一驚。」人與人之間雖只有一墻之隔,但心靈的距離卻如此遙不可及。

「開朗家庭計劃」為期三年,透過家訪、小學生課後支援等,成功動員過百位居民成為大使幫助街坊。後來,不少已遷出中轉屋的居民甚至願意經常返回社區為新居民提供支援。盧瑞盛說︰「我好敬佩基金資助計劃的社工,他們組織活動,又逐家逐戶邀請居民成為大使,推動鄰里互相關心和照應,建立良好的鄰舍關係。」經過一番努力,一道道緊閉的大門,終於重新打開。

|

從巴基斯坦「乘車」回家

盧瑞盛又探訪了「家庭Power Up — 跨種族『家、鄰、社』社會資本計劃」。跟中轉屋的冰冷社區不同,少數種裔之間感情深厚,如何讓他們跟本地居民相處以融入社區,是計劃重點。該計劃以葵涌、荃灣及青衣區的本地及少數族裔居民為主要服務對象,發掘不同種族家庭的潛能,透過家庭配對、組織文化導賞團等,打破文化隔膜及誤解,建立跨種族的互助關懷精神。

當天,盧瑞盛到葵興屏麗徑、屏富徑一帶參觀少數族裔居民經營的商舖及聚居地,又與居民交流,認識他們的手工藝及飲食文化等。「參觀完後,我乘車由這個小社區回家,汽車一路經過金鐘、尖沙咀一帶,與剛才到訪的小社區猶如兩個世界,我覺得自己好像剛由巴基斯坦等地乘飛機回來香港一樣。」回家後,他禁不住跟家人和朋友分享所見所聞和基金工作。

|

建立社會資本 將猜疑都變信任

盧瑞盛認為,在社區建立社會資本,就是要鼓勵大家善用專長,群策群力︰「資本,就是指我們每個人的才能,如果大家都可以將自己的資本貢獻出來,加起來結成網路,力量無限。」

他說,近年來,社會因政治議題而出現撕裂,有人因為不同政見而交不成朋友,但其實社區里的人情味仍在,他亦喜見香港有不少團體正在努力推動互助精神。「雖然不同機構都有不同做法,但殊途同歸,大家也希望推動互相幫助的精神,正在建立社會資本。」

善用所長 齊建互助網

盧瑞盛自己也善用他本身的「資本」。他曾經邀請基金委員及計劃團隊在流動電視節目分享基金工作及理念,又不時為基金活動擔任司儀和分享嘉賓。「在我的能力範圍以內,幫到多少就幫。做摯友的經歷也是助人自助的好例子。例如,我探訪基金資助計劃,看到社會的另一面;同時,我相信我們的探訪亦能讓居民感受到社會人士對他們的關心。」

他期望,大家都可以將自己的網路和才能貢獻出來,為社區編織更多互助網。

|